小鱼教您:缓存究竟是什么意思,一篇文章全搞懂

- 问答

- 2025-11-04 17:41:05

- 1

(开头部分) 大家好,我是小鱼,今天我们来聊一个听起来有点技术,但实际上无处不在的词——缓存,你可能在清理手机内存时见过它,也可能听程序员朋友提起过,但总觉得云里雾里,别担心,这篇文章就用最生活化的大白话,让你彻底搞懂缓存到底是个啥。

(核心概念:用生活例子解释缓存) 咱们先抛开电脑手机,想想生活中的事,假设你是个特别爱喝咖啡的人,你的办公桌在公司的10楼,而咖啡机在1楼,如果你每次想喝咖啡都得从10楼跑到1楼,接一杯,再跑回10楼,那是不是太累了?一天跑个七八趟,啥活儿也别干了,光锻炼身体了。

那你会怎么做呢?聪明如你,肯定会想:我能不能早上上班时,直接带一个大点的保温杯,从1楼咖啡机接满一大杯带回10楼?这样,接下来大半天里,你想喝咖啡的时候,只需要伸手从自己的保温杯里倒一杯就行了,又快又省力,直到保温杯里的咖啡喝完,你才需要再次下楼去“补货”。

看,这个“保温杯”,就是缓存!

在这个例子里:

- 1楼的咖啡机:就是数据的“老家”或者叫“数据库”,东西全,但离得远,获取速度慢(需要上下楼)。

- 10楼的你:就是需要数据的“程序”或“用户”。

- 保温杯:缓存”,它在你身边(离得近),容量小(只能装一杯),但获取速度极快(伸手即得)。

- 咖啡:就是你要的“数据”。

缓存的核心理念就是:把那些常用的、重要的东西,提前准备好,放在一个能快速拿到的地方,用空间(保温杯的容量)换时间(上下楼的功夫)。

(在计算机中的应用) 我们把“保温杯”的例子搬到电脑和手机上,你会发现缓存无处不在。

-

网页缓存(最常见):你第一次用浏览器打开一个新闻网站,比如新浪首页,浏览器需要从遥远的新浪服务器上,把那些图片、文字、排版代码一个个地下载下来,所以第一次打开可能会慢一点,但浏览器很聪明,它会自动把这些图片、文字等资源,悄悄地保存在你电脑硬盘的一个特定文件夹里(这就是缓存),当你第二次、第三次再打开新浪首页时,浏览器就不会傻乎乎地全都重新下载了,它会先检查缓存里有没有,如果有,就直接从你电脑里加载,天哪,速度瞬间就上来了!这就是为什么你刷新常去的网站会特别快,如果网站更新了新闻图片,缓存里的旧图片就没用了,这时就需要“清理缓存”或者等待浏览器自动获取新的。

-

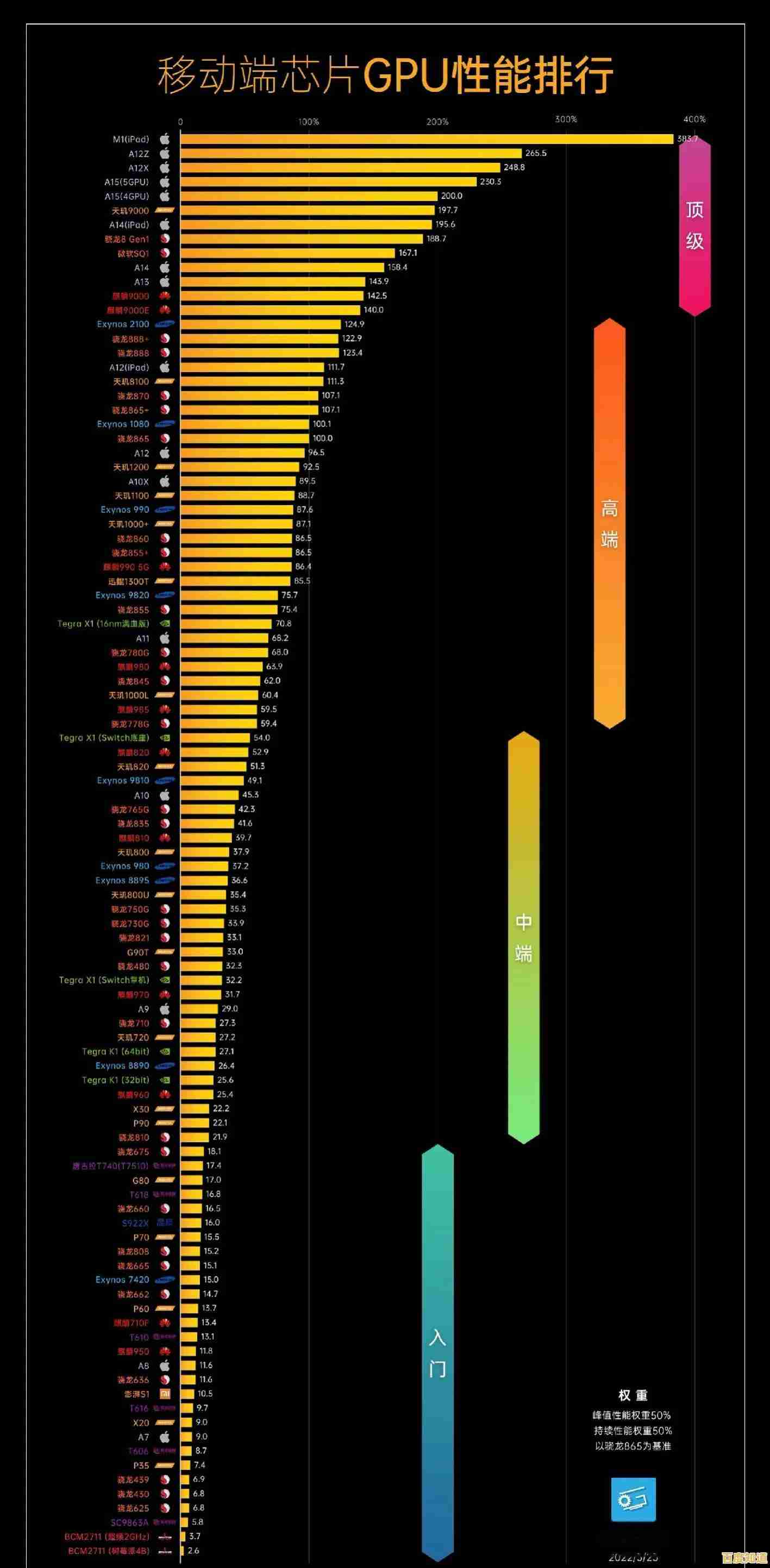

CPU缓存(速度的极致追求):你的电脑CPU(处理器)速度超级快,但内存(RAM)的速度跟不上CPU,这就好比CPU是博尔特(跑得极快),内存是辆自行车(比博尔特慢),如果CPU每次计算都需要去内存里取数据,那就得经常停下来等自行车,太浪费CPU的才华了,怎么办呢?工程师们在CPU内部,塞进了一小块但速度极快的存储区,这就是CPU缓存(通常分L1、L2、L3三级,离CPU核心越近越快),CPU会把它马上要用到的、最频繁的数据从内存里提前搬到这个超高速缓存里,这样,博尔特就不用等自行车了,直接从手边的水壶(缓存)里拿水喝,效率爆表!

-

手机App缓存:你刷抖音时,看过的视频片段会被临时缓存在手机存储里,这样你短时间内往回滑动再看时,就不用重新从网上下载了,视频秒开,播放流畅,你玩游戏,加载过的地图、角色模型也会被缓存,避免每次进入同一场景都要卡顿加载,这些缓存文件会占用你的手机空间,所以当你觉得手机空间不足时,清理App缓存就能腾出地方,但要注意,清理缓存可能会让你下次打开App时需要重新加载一些资源,比如要重新登录什么的。

(缓存的优缺点) 说了这么多好处,缓存是不是完美无缺呢?也不是,它有两个主要问题:

- 占用空间:保温杯占桌子空间,缓存占手机电脑的存储空间。

- 数据不一致:这是最核心的问题,还拿网页缓存举例,假如新浪首页换了个新logo,但你电脑缓存里还是旧的logo图片,你刷新页面时,浏览器可能还是从缓存里加载了旧logo,导致你看到的不是最新页面,这时候,你就需要“强制刷新”或者“清理缓存”来解决问题,缓存里的数据只是个“副本”,它可能不是最新的,需要有一套机制来保证它和“老家”(数据库)的数据尽可能一致。

( 好了,我们来总结一下,缓存,本质上就是一个临时存放数据的“快取区”,它的唯一目的就是提升速度,改善体验,它用“空间换时间”的智慧,在我们生活的数字世界里无处不在,默默地让我们的网页打开更快、手机操作更流畅、电脑计算更高效。

当你再听到“缓存”这个词,是不是感觉亲切多了?它不就是我们生活中那个为了省事而准备的“保温杯”、“零食筐”嘛!希望小鱼的这番解释,能让你真正搞懂缓存,如果觉得有用,欢迎分享给身边还有疑惑的朋友们哦!

(全文完)

本文由栾秀媛于2025-11-04发表在笙亿网络策划,如有疑问,请联系我们。

本文链接:http://chengdu.xlisi.cn/wenda/71358.html